旧:Pardot(現在の名称、Account Engagement。以後可読性を考慮しPardotで統一)をSEOで最大限活用する方法を模索した記録を残します。

この記事はPardotを契約中の方、もしくはこれから検討される方を対象とした記事です。

ただしこの記事は、SEOツールとして使う観点にかなり偏っていますので、Pardotの全体像を知りたい方は別の記事をご参照下さい。

PardotはそもそもSEOツールとしては何が出来るのか

まずは出来ることの洗い出しから。

関連する機能だけで見ると、一般的なSEO計測ツールに、LP制作の機能とスコアリングの機能が付いた物と言った認識でしょうか。

メールマーケティングや、広告からのスコアリングやリードのナーチャリングについては業界トップクラスのツールですが、SEO単体で見ると若干見劣りします。

以下で主要な内容をピックアップしてご説明します。

前提条件:本格活用するなら計測ツールとして使う

大前提として、Pardotを”SEOツール”単体として本格的に活用していくとなると、計測以外の魅力がありません。

あくまでマーケティングのツールですので、CMSなど、コンテンツを管理するのは別のツールを利用する必要があります。

SEOツールの中でもかなり後工程に特化したツールですので、オールインワンとはいきません。

他のツールと組み合わせる上で必要な情報を記載してきます。

SEOツールとして重要な要素がいくつか不足

SEOを始めるときに、色々なサイトなどを参考にされることがありますが、まずはGoogle公式の見解を確認するのが一番手っ取り早いです。

公式を確認すると専門家が必要かどうかを確認する欄があります。

- サイトのコンテンツや構成の見直し

- ホスティング、リダイレクト、エラーページ、JavaScript の使用など、ウェブサイトの開発に関する技術的なアドバイス

- コンテンツの開発

- オンライン ビジネス促進キャンペーンの管理

- キーワードに関する調査

- SEO のトレーニング

- 特定のマーケットや地域に関する専門知識

この内容を考えた時に、PardotがSEOツールとしてサポートしているのは

- コンテンツの開発

- オンライン ビジネス促進キャンペーンの管理

- キーワードに関する調査

の3点の特化型ツールになりますので、オールインワンの解決とはいきません。

また、検索エンジンに対する重要なナビゲーションを作成するにあたっても、外部ツールを利用する必要が出てきますので、基本的にSEO向きというよりも「営業」「広告」向けのツールとして開発されていることがわかります。

Pardotで作成したページの場合、Googleの公式で推奨される下記のような構造が、かなり調整をしないと正確に伝えられないデメリットがあります。

PardotのSEO関連機能の個別解説

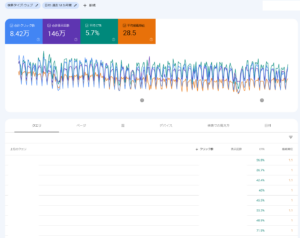

キーワード順位チェック

こちらの機能は、SEMRUSHのデータを用いてデータ獲得を行っています。

有料の検索順位チェックツールがPardot内で提供されているため、それなりの精度のデータ獲得できます。

検索の順位を日毎に追っていくなど、ある程度狙ったワードがある場合は役に立ちます。

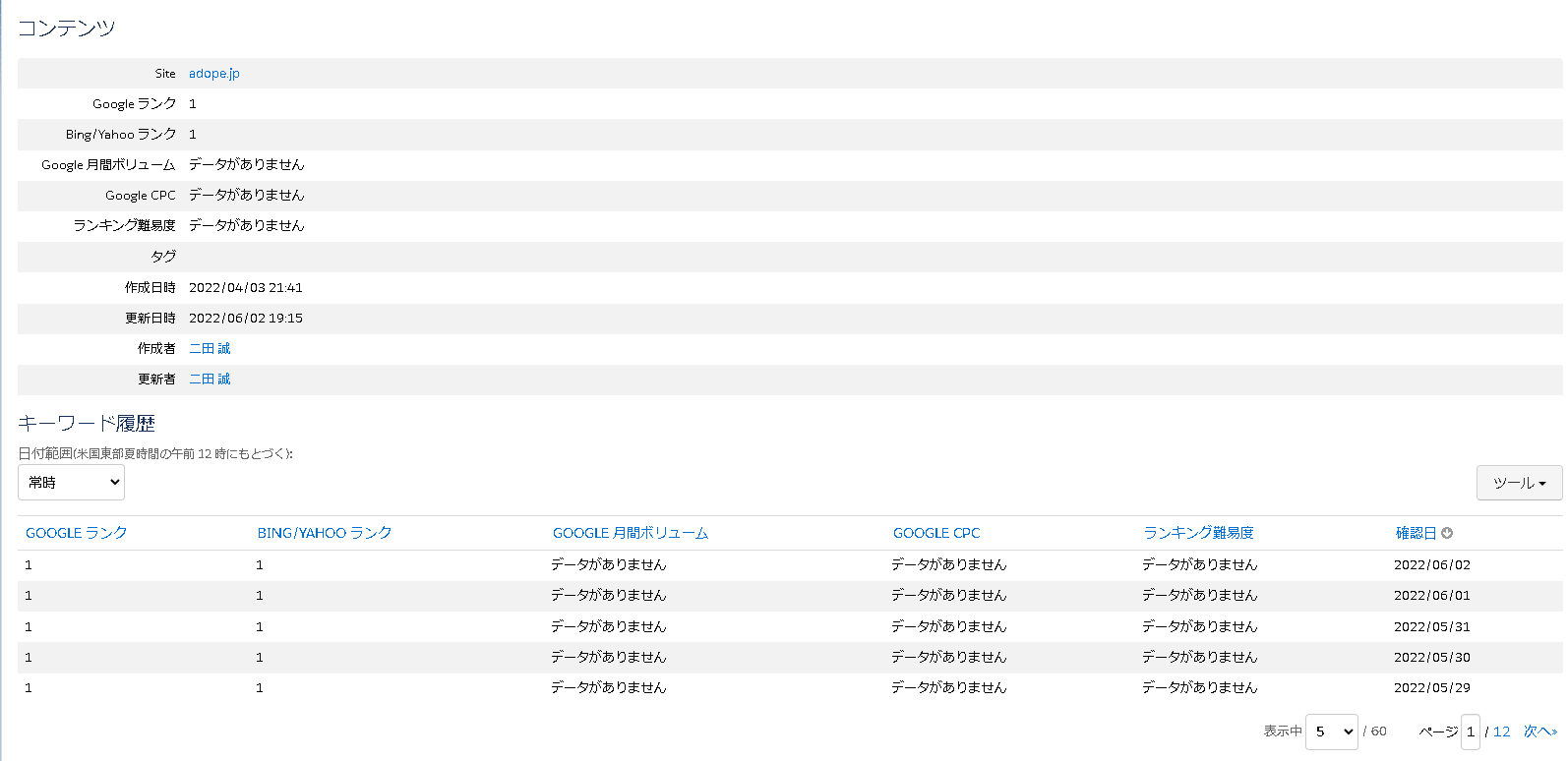

画像は試しにいくつかこのサイトのキーワードを入れてみた感じです。

正直Search Consoleの方が使いやすいな。という印象がこの時点ではあります。

GRCのような複数のキーワードの一斉チェックのツールというよりも、1つずつのキーワードの詳細チェックツールの設計理念のようです。

ビジュアルの操作感が良くなさそうだったので、テスト的にいくつかのキーワードを入れてみましたが、中を見るとかなり詳細なデータが取れていました。

このように、詳細のデータを見ることもできます。

1点特徴的なものとしては、競合他社を含めたランクが出てくることです。

Search Consoleでは追いきれない情報をこちらで補完できそうです。

キーワードチェックの追加調査

上記の内容は記事作成のために数日の単位で計測しましたが、その後20キーワードほど入れてチェックを行いました。

SEOをチェックする上での問題点として、日本の市場に合っていない問題を発見したので追記します。(後日上記内容に統合予定)

執筆時現在、日本語市場では「Goolge」「Yahoo!」「Bing」の3つが90%以上を占めています。

Google、Yahoo!は同一の検索エンジンを採用しているのですが、Bingのみ異なります。

しかし、米国圏ではYahoo!はBingの検索エンジンを利用しており、Googleのみが違う検索市場が異なる状態です。

この違いにより、チェックの切り分けが市場にそぐわないログであることに気づきました。

Pardot画面の上部の項目は下記のようになっています。

- GOOGLE ランク

- BING/YAHOO ランク

本来であれば、Google、Yahoo!、Bingのそれぞれのランクを取得してほしいところですが、この方法がありません。

SEOというと基本的に「Googleに対してのSEO」と日本で言われますが、BtoB市場では会社支給品のデフォルトエンジンであるbingを完全に無視できない状態にあります。

統合データでの判断は、間違った修正指標となりやすいため、少し危険なツールかもしれません。

この点は、国際ツールの弊害ですので、どこまで許容するかの判断が必要です。

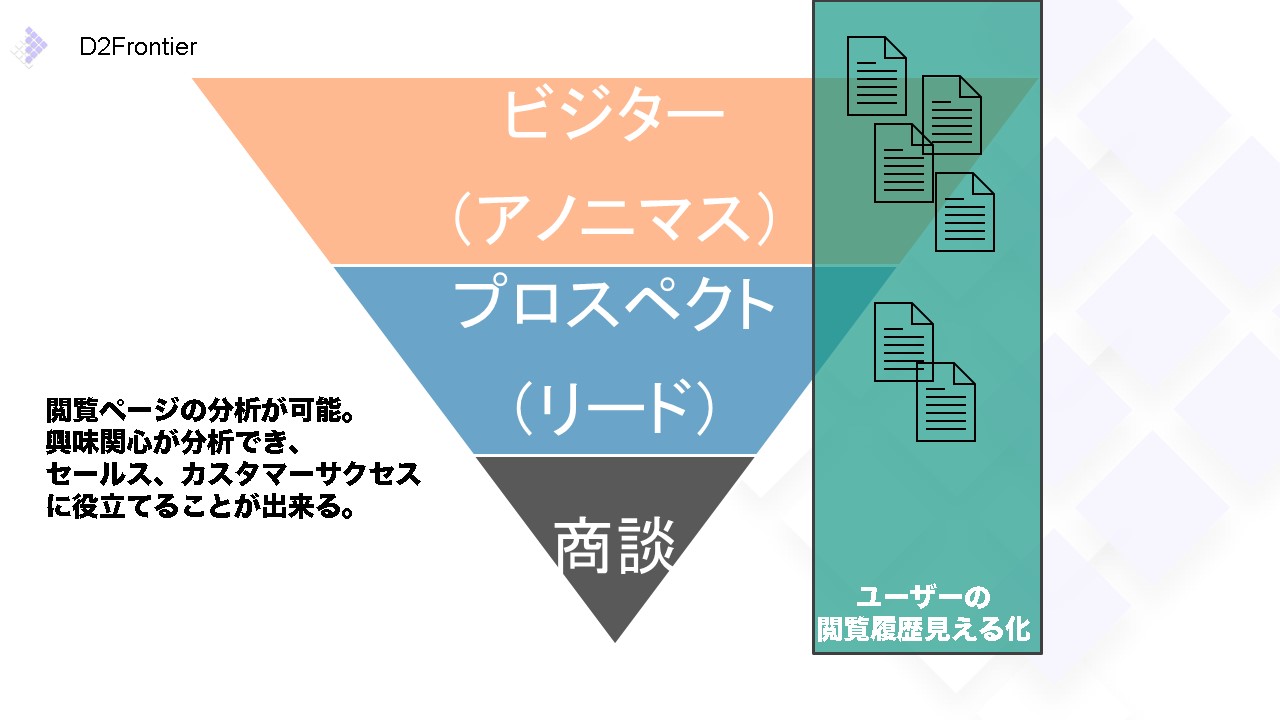

ページ閲覧時のトラッキング

Pardotの本領が発揮される部分です。

SEOでリード獲得をしたあと(ユーザーが任意で個人情報を送信したあと)であれば、プロスペクトの追跡が可能です。

特定した情報を安全に保管する場所が、Pardotの母体であるSalesforceに入ります。

SEOの内部リンクや、コンバージョンにいたるまでにどのようなページを閲覧したのか。

このようなコンテンツ全体での施策が打ちやすくなります。

単純に順位を上げるSEOと言うより、SEOによってもたらされる利益の向上に役立つデータが獲得出来ます。

なぜページトラッキングが必要なのか

この技術を使用する理由としては、トラッキングツールで有名なGoogleAnalyticsでは個人の特定が制限されています。

そのため、実際にこの人が「どのページを見たのか」といったデータを確認することが困難でした。

参考:個人を特定できる情報(PII)を送信しないようにするためのヒント

ベンダーの場合、多くは企業、または個人の情報を取得するため、このデータをWEBマーケティングで活用する時に大きな壁となっていました。

ページ閲覧時のスコアリング(1ptCookie利用)

直前の画像で少し触れましたが、セールスチーム、カスタマーサクセスチームがより成果を上げやすくするための仕組みに特化しています。

SEO施策の全体像や結果を振り返るよりも、売上や利益、それに関わる寄与率を導き出すための技術と大前提を揃える必要があります。

各ページの閲覧回数はもちろん、効果の見込みの調整が出来ます。

見たページにより個別のリストの調整が行えるため、ダイナミックコンテンツを利用すればリード獲得後のメールコンテンツやサイトコンテンツの出し分けも可能です。

ディスプレイ広告に精通している方であれば、内部のCRMを連携したマーケティング全体で自社リマケが使える。と言ったイメージが近いでしょう。

Cookieの発行元を選択出来る

他のトラッキングツールよりも柔軟な点としては、この発行元の調整がし易い点にあります。

サブドメインをDNSで接続しているため、Pardot側である程度柔軟に対応してくれる点が大きなメリットです。

初期設定ではチェックが入っていないため、ファーストパーティークッキーの利用は早めにONにしましょう。(旧来のサードパーティクッキーと同時利用可)

SEOと広告の効果がごちゃまぜにならない

SEOと広告の施策の効果測定は、マーケティング施策をする上で必ず行き着く「計測の壁」の一つです。

トラッキングとスコアリングの2つの機能により、それぞれの効果のレポーティングが正確に行えます。

Pardotキャンペーンを用いて、それぞれの効果を事前に決めた仮説通りに動いているか測定することも可能です。

ランディングページ作成、多変量テスト

SEOの出口ページとしてLP作成が必要な場合、Pardot内でランディングページ作成が行なえます。

ある程度、自然検索でのクリックを獲得した段階で「どのように商品を売り込もうか?」となった場合、この機能はテストに最適です。

基本的なLPとしての役割は持っています。

ただし、SEOの効果で見るとあまり差はないかと思われます。

- タイトル

- ディスカッション

- URLの設定

- フォームの追加

- A/Bテスト

タグや細かい調整を行う場合は、一般的なサーバーにHTMLをアップロードするほうが楽なケースがほとんどです。

テンプレートを利用して実際に作られたページが見たい方は下記のページにアクセスして下さい。

https://go.adope.jp/LP_check_page_random

多変量テストの様子を見たい方は、都度シークレットモードで開いて貰えればそのうちA/Bが変化します。

SEOの視点で見ると複数投稿のコンテンツとしては微妙

名前の通りランディングページ以上の役割はありません。

ページ自体のSEO対策で見ると、少なくともテクニカルSEOには向いていないかと思われます。

コンテンツで勝負できる土壌がある場合は可能性はありますが、WordPressでリンクの設計を行うほうが明らかに容易です。

質の低いコンテンツにならない?

気になるようであれば、作成時にnoindexの設定が出来るので「検索エンジンのインデックス化から除外」にチェックを入れる社内フローを作ると良いでしょう。

通常の設定であれば、サブドメインに配置される形になりますので、特に気にする必要は無いとは思います。

ストックテンプレートが少ない+融通が意外と効かない

テンプレートを使い込めているわけでないので、この点は軽く触った印象です。

レイアウトのテンプレート数が少なく、ストックテンプレートを利用した場合meta要素の調整などが出来ないなど。

細かい調整を行う時に痒い所に手が届かないノーコードツールな印象です。

HTMLやCSSの知識があれば、レイアウトテンプレートなどを調整するとmeta要素の調整などが出来ます。

各データの配置、CSSの置き場所などには癖があるので、自社サイト用のサーバーなしでの運用は難しいと考えられます。

バックリンクなどを獲得を目指す際にテクニカルな部分で見るとSNSカードの調整などは必須なのですが、このあたりがストックテンプレートだと特に難しかった印象です。

独自で「レイアウトテンプレート」を作成して作る場合は多少融通が効きますが、制作費の面で工程がかなり増えるため、通常のLP制作より費用がかさむと考えてよいでしょう。

復元・リビジョンの機能がない

ランディングページをSEO向けに使い倒してみようと思った時に、心が折れたポイントです。

一度上書きしたランディングページのデータは復元できません。公開したランディングページを編集しそのまま上書きしてしまうと、過去に公開していたランディングページの内容はどこにも保存されていません。

引用:https://biz.techvan.co.jp/tech-pardot/blog/pardotlp-lp.html

Pardotのランディングページの内容は復元が不可能なため、SEOにあわせて「ちょっと変えてみようかな」と思った時にバックアップが無いと戻せなくなります。

コンテンツの更新、キーワード調整など、SEOで必須の項目がかなり制限されてしまうので、別のサーバーで管理するほうが明らかに良いです。

分からないマーケティング担当の新人が間違ってボタンを押したら終わりなので、時限爆弾のような仕様です。

現状、通常機能の公式のサポートは無いようです。

Landing Page & Landing Page Template version history and restore options

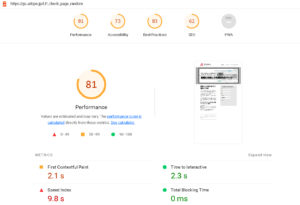

Lighthouseでのチェック

ある程度コンテンツの少ないページのため読み込みは早いのですが、多くなるとおそらく評価が下がるだろう。と言った印象です。

Salesforce全体の悩みではありますが、サーバーレスポンス(読み込み)が少し遅いのが気になる点です。

ランディングページ機能の総評としては、手作業で作れるページではあるので、ノーコードによほど拘る場合は検討に入る程度だと思います。

ダイナミックコンテンツ

プロスペクトのユーザーが再度サイトを訪れた際に表示させるコンテンツを出し分けることが出来ます。

例えば「再度検討しませんか?」

のようなものを、契約に至らなかった方にのみ出す。のような方法です。

ただし、一度フォームを送信した方が、対象になるためメルマガ登録など「メールアドレスの収集」がどれだけ出来るかが肝になります。

SEOの中でもかなり後工程向けなので、既存顧客のアップセルやCVR改善施策と絡める場合に活用します。

複数商材があり、メールマーケティング+SEO+SNSでのコンテンツ発信をする時に、便利な機能です。

この機能を使う際は、表示されるものが変わるため「一定の管理リソースがある」前提で活用する必要があります。

また執筆時現在、確認したところディションは「Plus」以上である必要がありますので、導入時に別の要件でPardotを入れた企業が使えるかもしれない、と言った機能です。

現段階で「Growth」を導入している、または検討前の方はこの機能を無視しても良いものです。

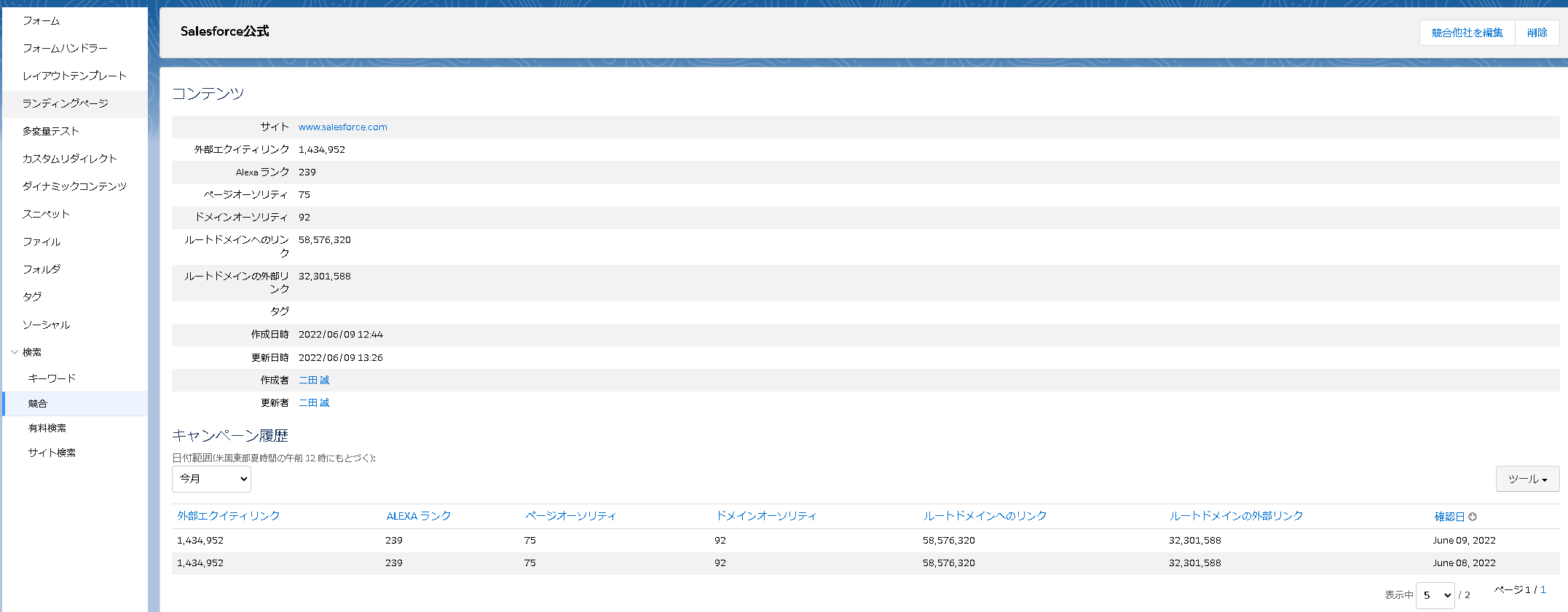

競合他社の調査

結論から申し上げると、一件重要そうなタブですがSEOツールとして使うよりコンサルティングツールとして使う印象です。

確認できる情報としては下記の内容と履歴です。

- 外部エクイティリンク

- Alexa ランク

- ページオーソリティ

- ドメインオーソリティ

- ルートドメインへのリンク

- ルートドメインの外部リンク

この機能については、活用方法を実務の中で考えてみたのですが、新規のサイトが現れた時に、こまめにチェックするのがめんどくさい。と言う時に使うか使わないか……。

コンサルティングを行う時に、勝てない理由の根拠などでは良いかもしれませんが、インハウスやPardot管理者が利用するにはノイズでしかない印象。

この機能があるから何か出来るか。という点で言えば何もできませんので、機能自体無視してコンテンツに思考のリソースを割くほうが確実に良いと言えます。

フォーム作成

Pardotの基本的な機能にフォーム機能の作成(CGI)が含まれています。

SEO中心の機能といよりは、WEBセキュリティの部分で考えることが減ります。

WordPressやサーバーCGIを使った際に、バージョンの互換性などを考えて更新ができない。と言った問題が減るため、制作リソース削減の意味では役に立ちます。

iframeを使うのであれば初期の導入コストはかかりますが、その後のセキュリティアップデートはSalesforceに任せられるのは地味に便利です。

そもそも、MAツールとしてPardotを契約する時に、そもそもサイト上のフォームなどを入れ替えるのが一般的(Salesforceとの連携)なので、副次効果程度だと考えられます。

まとめ:Pardotは他のマーケティング施策+SEOで本領発揮

この記事では、マニアックな機能説明を含めて細かく分析を行いました。

本来のMAツールではなく、SEOツールの観点のみから切るアンフェアな内容になってしまいましたね。

簡単にまとめるとPardot単体だとSEO施策との相性はあまりよろしくありません。

ただし、広告やイベントなど、他のマーケティング施策を行っている企業であればSEO施策の効果をチェックするための優秀な”計測ツール”へと変貌します。

本来、Pardotはマーケティングオートメーションツールですので、SEOツールとして使うのはそもそも間違っていると言えます。

事業施策の中でどうしても活用したい、という場合に役に立つ情報を散りばめましたので、ぜひご参考にしていただければと思います。

あわせて読みたい記事